半

”三字,《说文》:“

,量也,从斗臾声,周礼曰漆三

”,段玉裁认为《考工记》之

是一种极小的量名。“

”当读为“賸”。“

半賸”即一

又半

賸”的省略说法,意思是一又二分之一强。此器甚小,制作精致规整,应是一种小型的标准量器。

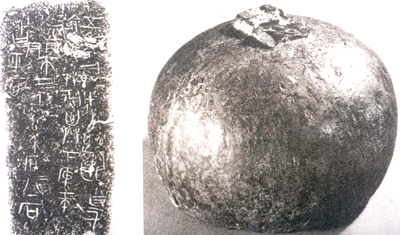

司马禾石铜权

高15、底径19.5厘米,重30350克。平底,钮残。腹部刻铭:“五年,司马成公

,口事命代

,与下库工师孟,关师四人,以木石半石甾平石”。“司马”,官职名。“成公”,复姓,常见于战国古印。“

”,人名。“下库工师”官职名。“孟”,人名,为主造人。“关师四人”,权的实际铸造者。根据铭文字体和内容分析,此权为三晋之器。

侯兴铜权

战国。高2.6、底径2.85厘米,重70.7克。鼻钮。刻铭:“侯兴寸(铸)半

三”六字。字体与司马禾石铜板极为相似,同为三晋器物。“侯兴”,人名。“半

”为重量。此为目前所见战国最小的半球形铜权。

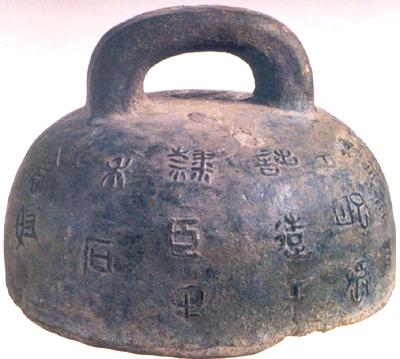

高奴禾石铜权

陕西西安阿房宫遗址出土。战国。高17.2、底径23.6厘米,重30750克。平底,鼻钮。正面铸凸起铭文:“三年,漆工

、丞诎造,工隶臣牟。禾石,高奴。”铭文第一行“三”字前,有一铸造时形成的凹陷,并非残字遗迹。另一面加刻秦始皇二十六年诏书和“高奴石”三字,并加刻秦二世六年诏书。高奴在今陕西延川县境。“漆”,地名。“工”即“工师”。战国秦上郡守铜戈铭文有“漆工师”。此权“漆工”后无师字,位列“丞”前,与戈铭排列次序相同,当为监造者。“丞”官名,主造者。“工隶臣”为实际铸造者,“隶臣”是刑徒身份。工师、丞、工三级,是秦国官府手工业的织系统。“

”、“诎”、“牟”皆为人名。铭文表明秦在战国时期,对于衡器制造已有严格的制度。秦始皇统一度量衡时,加刻二十六年诏书。秦二世即位后,再次验定,刻二世元年诏书。此权自始铸至秦二世六年,三次镌刻铭文,长期作为标准器使用,反映了自战国秦至秦朝一直保持着统一的衡制。

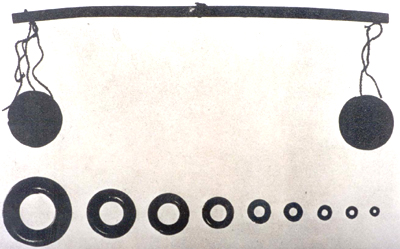

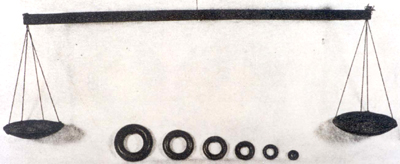

木衡、铜环权

湖南长沙左家公山出土。战国。木衡杆长27、铜盘直径4厘米。这是完整的一套权衡器。木衡杆作扁条形,杆正中钻一孔,孔内穿丝线作为提纽。杆两端内侧0.7厘米处,各有一穿孔,内穿丝线以系铜盘。系盘丝线长9厘米。铜盘两个,底略圆,边缘有四个对称的小孔,用以系线。环权重量大体以倍数递增,分别为一铢、二铢、三铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两、半斤。以半斤权推算,一斤合250克。战国时期,楚国使用的货币是铜贝和黄斤版,推测这种小型衡器用于称量黄金。

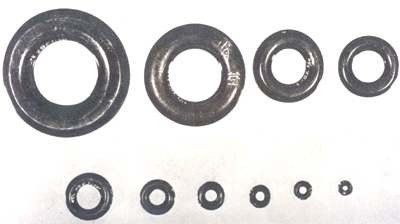

钧益铜环权

湖南长沙近郊出土。环权第九枚刻“钧益”二字。“钧”同均。《吕氏春秋·仲春纪》:“同度量,钧衡石,角斗桶,正权概”。“盖”同镒,战国时期的黄金重量单位。“钧益”指平准量值。十枚铜环权是完整的一套,重量大体以倍数递增,分别为一铢、二铢、三铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两、八两、一斤。一铢重0.69克,一两为15.5克,一斤为251.3克,十枚相加约500克,为楚制二斤。

木衡、铜环权

安徽寿县朱家集出土。木衡杆长41.1、铜盘直径7.3厘米。衡杆木制,中间有提钮,两端各以四根丝线系铜盘。出土时放在一竹筒内,保存完好。第四枚环权上刻“

之官环”。“

”是“

”和“子”合文。“官环”是官府监制、颁发的环权,相当于现在的标准砝码。六枚环权的重量以倍数递增,分别为六铢、十二铢、一两、二两、四两、半斤。以半斤权推算,一斤合251克。

交通篇

交通

东周时期,大国争霸,战乱频繁。各诸侯国为其政治、军事和经济的需要,在商、西周交通干线的基础上,不遗余力地将道路扩展到更为遥远险绝的地方,因而在客观上促进了交通的发展。东周的丝绸西传路线甚至横贯欧亚大陆。当时马车的使用已很普遍。春秋、战国的墓葬出土众多的车马遗迹和遗物。北方少数民族地区的车马饰尤具地方特色。东周的水路交通十分发达。为争夺水路交通的控制权而引发的战争非常激烈。此外,东周的地图以及符、节等交通凭证也有出土,使我们对东周的交通状况得以全面了解。

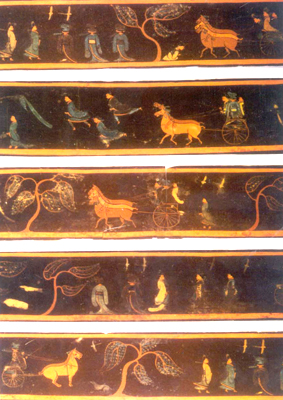

彩绘漆画《聘礼行迎图》

湖北荆门包山出土。战国中期。画面用土黄、桔红、海蓝、棕四色绘于漆奁之上,有人物26个,骖车(三马驾车)、骈车(二马驾车)各两乘,大雁9只,狗2只,猪1头,树5棵,构成一幅聘礼行迎图。画面用树木分隔为5段,又以犬为间隔,按其情节分为两大部分。一部分以奔驰的车马、冕冠垂缨的乘人、襦衣青帻的随从及拜接者组成,表现的是一派聘问出行途中的景象。另一部分则由气宇轩昂的褒衣博带者与待发的骈车为主体,表现的是一幅主国出使迎宾的场面。此画绘于漆奁盖部的外壁,出土后与夹纻胎分离。画中的骖车和胼车为研究战国的马车型制提供了重要的资料。

独舟马车漆画

湖北荆门包山出土。战国。此图为包山大塚出土的漆奁展开图的局部。图中描绘三匹马采用我国独创的轭靷式系驾法牵引独舟马车出行的情景。舆厢内立乘三人,御者居前驾马,待者居中侍立,主人居于后部。由此可见,我国早期马车驾御和乘载的真实风貌。

错金银辕饰

河南辉县固围村出土。战国中晚期。作兽首形,无角,错金银,以云纹为地。固围村大墓属魏国,有陵园,与河北平山三汲中山王墓类似,时代亦相接近。墓经盗掘,遗物不多,这件辕饰的错金银技艺与中山王墓所出器物颇近似。

盘羊首形辕饰

内蒙古准格尔旗玉隆太出土。战国晚期。羊双角向前盘卷,双目前视,口微张,额下有长鬚。颈向后伸延成圆形銎,銎侧有两个钉孔,銎下侧有磨痕。铸造精致,形象生动逼真。

销车

湖北随县擂鼓墩出土。战国早期。

身作棱柱形,有辖。外端延伸成矛状,两刃有棘突。类似的车

曾在陕西户县宋村发现,并有一些流藏海外。据研究,这种矛状

装在战车上,

有撞击穿削的功能,文献中把这种车称作销车。

蛙蛇形马饰

辽宁凌源三官甸子出土。战国早期。小者作蛙形,大者作双蛇捕蛙形,蛇身相纽结。蛙背均嵌绿松石。两蛇噬蛙也见于广西恭城所出蛙蛇纹尊,可见是当时南北不同民族都喜爱的一种主题。

马衔

河北怀来甘子堡出土。春秋晚期至战国早期。均为两节直棍式,由两个小环相套联,两端大环呈圆三角形,或两端大环外连一梯形环,或两端大环外连一小扁圆形环。

蛇形马镳

河北怀来甘子堡出土。春秋晚期至战国早期。镳似蛇状,蛇身呈S形,蛇首为三角形,上饰四个小圆嵌孔,象征眼和耳,蛇尾弯卷成小环。背面平,中部铸两个半环形钮。

鳐鱼形马饰

辽宁喀左南洞沟出土。春秋晚期。马饰作鳐鱼形。大者反面有两桥形钮。小者有十字形钮,以备穿带。出于北方民族石椁墓。象鳐鱼形,在青铜器中仅此一见。

羚羊饰件

内蒙古准格尔旗玉隆太出土。战国中晚期。羚羊昂首伸颈,双目前视,角斜竖,四足靠拢,立于长方形銎口。体中空,銎侧有钉孔。此饰件是北方草原地带游牧民族车上的竿头装饰。

虎形马镳

河北怀来甘子堡出土。春秋晚期至战国早期。镳为一蹲踞状虎形,中部呈圆环状。一端作成虎形前半身,前肢屈曲前伸,与虎下颌相连,虎爪呈环状,另一端作成虎形上半身,后肢屈曲前伸,虎尾下垂。虎前后身侧面,各铸有一椭圆形穿孔,作用与铸在背面的纽相同。

马首纹马镳

河北怀来甘子堡出土。春秋晚期至战国早期。镳中间略弧,两端浮雕马首,形象逼真。背面马颈部各铸一半环形钮。

兽形马镳

河北怀来甘子堡出土。春秋晚期至战国早期。镳一为蹲踞状豹形,中间略弧。一端作成豹的前半身,豹首面向一侧,前肢屈曲前伸与下颌相连,另一端作成豹的后半身,后肢屈曲前伸,尾下垂。豹前、后身侧面,各铸一椭圆形穿孔。另一为蹲踞状的兽形,中间向下弯。前端铸一兽首,张口,卷鼻,睁大眼,尖耳向前,前肢前屈,另一端后肢亦前屈,短尾上卷。肩和后身铸圆形孔。

骑驼人形灯

湖北江陵望山出土。战国中晚期。一人骑于双峰驼背,手捧筒形座,其中插入灯柱。柱中间有节,顶为灯盘。骆驼的形象,在先秦青铜器中极为罕见。

鄂君啓节

安徽寿县丘家花园出土。战国中晚期。节作竹节形,五件可合成圆筒。出土时共存舟节一件,车节三件。节面各有错金文字九行,舟节共一百六十三字,车节共一百五十四字。古代的节有的剖竹为之,见《周礼·小行人》。此节作于楚大司马昭阳败魏军于襄陵之年,即公元前三二三年。楚王命大工尹等为鄂君啓铸节,作为水陆交通的凭 证。铭文详记交通路线,对研究当时的地理及交通情况十分重要。

王命龙节

湖南长沙出土。战国中晚期。龙节长条形,上宽厚下窄薄,一端较大,一端较小。大的一端作龙头形,头长且大,额部有对称卷云纹,长鼻高卷,两眼突出,双耳后倾。双角弯曲,勾向两侧。嘴部透空,牙齿外露,下颔凸出。头下部两侧各有一圆穿,可以系结绳组,便于携带。两面刻铭文“王命,命传赁一檐似之”九字。龙节是使者持之远行可得食宿的证件。此节龙头圆雕铸造,间有阴刻线纹,风格粗犷而又细腻。铭文字体宽博,行笔精丽。因水坑浸渍而通体碧锈,尤为古雅。

铜虎节

战国。虎节长8厘米、高3.9厘米,传世品。此节为伏虎形,体内侧有凸榫两处,用来扣合另一半虎节。这件虎节的背侧面有“韩将

信节”等十字的阴刻铭文。由此可知战国时期发兵过关的一种信物和凭证。

“杜”铜虎符

陕西西安北沿村出土。战国。虎符长9.5厘米、高4.4厘米。杜,是秦都咸阳以南的一个县(相当于今长安县)。符为立虎形,头部有一孔,体内侧挖凹槽以便与另一半虎符相扣合。此符背部有错金铭文:“兵甲之符,右在君,左在杜。兴士被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧之事,虽毋会符,行

(也)”。从上述铭文可知,这件符是当时秦国调兵出行的凭证。

[fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly]

[fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly] [fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly]

[fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly] [fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly]

[fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly] [fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly]

[fly] 知足常足 终身不辱 知止常止 终身不耻 [/fly]